精神疾患合併慢性頭痛-診療と連携のポイント-アイモビーグ

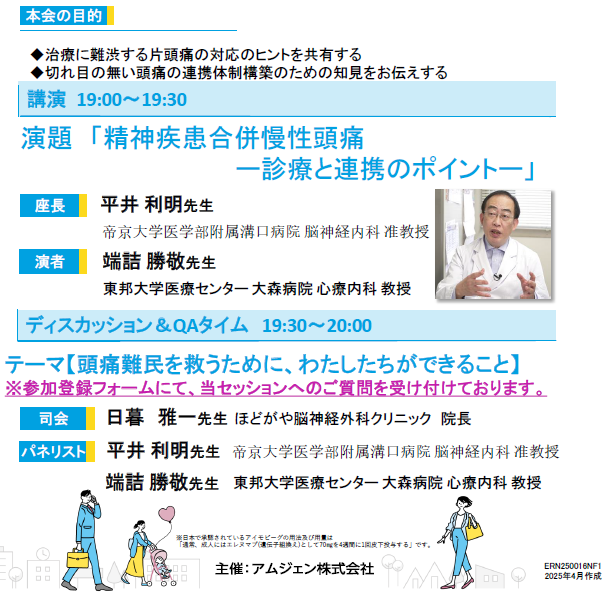

アムジェン主催 オンラインWEBセミナー 頭痛らじお~解決したい!日頃のギモン~ がありました。

今回は、精神疾患における頭痛診療に関し、「精神疾患合併慢性頭痛-診療と連携のポイント-」と題して、頭痛学会でも同領域の権威でいらっしゃいます、東邦大学医療センター大森病院 心療内科 教授 橋詰勝敬先生にご講演いただきました。座長は、帝京大学医学部付属溝の口病院 脳神経内科 准教授 平井利明先生でした。橋詰先生は、今年の第53回 日本頭痛学会総会(パシフィコ横浜)の会長であり、大変貴重な時間でした。

●本内容でのポイント

うつ不安などの精神疾患を患っている患者さんの1/3に頭痛がみられる

片頭痛とうつはcomorbidity(共存関係)にあると考えられる

いずれもセロトニンの不足にかかわるセロトニン関連症候群といえる

最近、CGRP製剤を使うと、メンタルの状況もよくなる報告が散見されている

逆に、抑うつを改善すると片頭痛はよくなる

症状にとらわれすぎると、もともとの神経質気質がある場合、身体症状症(身体表現性障害)を発症して、頭痛などの不定愁訴を訴えることがある 不登校など重大な結果になることがある

この病気は、主として精神科にて認知行動療法や環境調整なども含め治療をすることが必要

薬剤としては、緊張型頭痛などが多く、トリプタノール(アミトリプチリン)を少量使用。眠気がつよく抑うつ不安がつよければSSRI SNRIも使うことがある。希死念慮は精神科受診が必要。

●Discussion(Q&A)

※精神科医であるメモリーケアクリニック湘南理事長 内門大丈先生にも参加いただきました。

精神疾患を併存治療している患者さんには、痛覚変調性疼痛・線維筋痛症・身体症状症・緊張型頭痛が混在している場合もあり、片頭痛が絡んでいるかの判断が必要。ダイアリーや頭痛問診の上、CGRP関連抗体薬やトリプタン製剤は適応となる場合もあり、注意が必要。

片頭痛様訴えをするケースもあり、見極めが必要

CGRPデビュー後、CGRP関連抗体薬により、うつ不安のスケール相関して改善、向精神薬の減薬につながるケースがあることが報告されている

内門先生:精神科は頭痛をターゲットとした診療になれていない。不定愁訴も複数訴えるケースもあり、精神科が頭痛診療に参画してもらう啓発は続ける必要がある。精神科との妥当な連携を今後模索していく必要がある。

橋詰先生:片頭痛でも、不安が強い場合はSSRIも選択肢になりうる

精神疾患を有する患者さんは、頭痛ダイアリーを忘れたりなど、なかなか定量評価ができない場合がある。ADL支障の確認などで判断する視点も必要

平井先生:CGRP製剤オフ時に継続して内服移行するケースは少ない。1-1.5年でオフするが、ケースバイケースで、必要な内服予防薬があるか患者と相談することも必要。

懇親会にて。

懇親会にて。