MCIレベルでの新たな病診連携-レケンビ

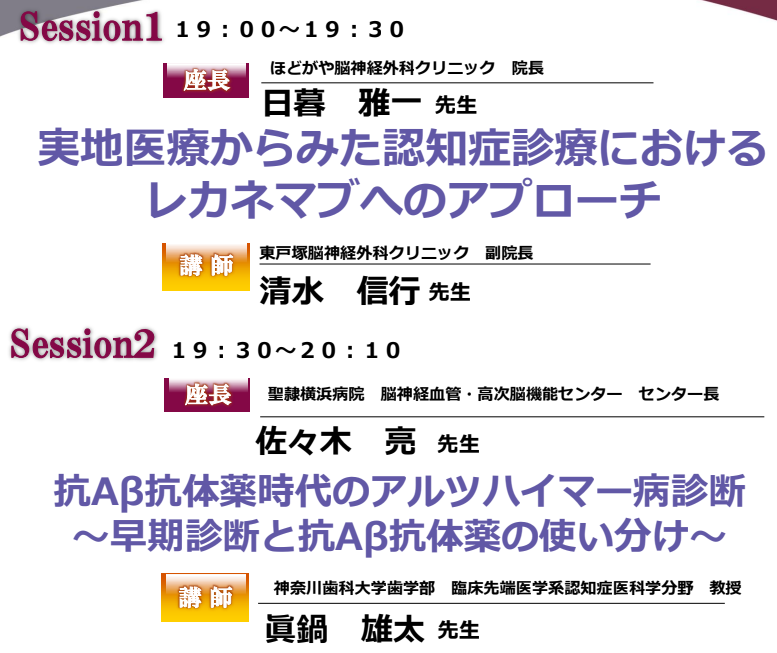

エーザイ株式会・Biogen株式会社共催 認知症ネットワークカンファランスin横浜 がありました。セッション1では、東戸塚脳神経外科クリニック 副院長 清水信行先生より、セッション2では、認知症の大家であります、神奈川歯科大学歯学部 臨床先端医学系認知症医科学分野 教授 眞鍋雄太先生でした。主に、クリニックからのレカネマブ(抗Aβ抗体治療薬)導入医療機関への紹介のタイミングや、緻密な診断により効果的な対象を誤らない注意点などお話されました。

清水先生より

脳神経外科クリニックはMRIがあるため、脳外科的treatable dementiaの除外をしている。アルツハイマー型認知症や血管性認知症が割合として多い。認知症医療への地域の窓口としての役割。

MCIでは、遅延再生・視空間失認・ワーキングメモリの障害がみられることが多い。エピソード記憶の問診や、山口式手指模倣試験は感度が高い、MOCAJはMCI検出感度が高い。MMSEはMCI検出感度が低い。

眞鍋先生より

レカネマブは認知症診療のパラダイムシフトといえるが、精緻な診断に基づく適応決定により、ドネペジルにみられたような満足度(価値)を下げないように注意が必要。NeedsとSeedsが異なってしまうことで価値が下がってしまう。

レカネマブの適応は、純粋なアルツハイマー病のみとし、DLB混在は避ける必要がある(アミロイドPET陽性でもRBD点数6点以上や手首固化兆候陽性などは避ける)。タイミングとして、タウが誘導される前に使う必要がある。血管性認知症に関しては、アルツハイマー病に合併するケースも多く、微小出血例以外はOK。レカネマブ治療開始医療機関とクリニックと顔の見える連携を確立していくことが重要。(その意味では、本会で4人で対談できた意義は大きいと思いました)

エーザイ担当より

レカネマブ選択のメリット

・18か月以降の継続投与が可能、長期投与より、より一層進行抑

・安全性の高さ(ARIAという副作用は、添付文書に記載されている頻度の1/3程度で実臨床下で推

・アナフィラキシーショックは治験時から1例も起こっいない

・プロトフィブリルをメインターゲットにプロトフィブリルとプラ