- 脊柱管狭窄症とは

- 脊柱管狭窄症の原因

- 脊柱管狭窄症の症状

- 脊柱管狭窄症の検査

- 脊柱管狭窄症と似ている病気

- 脊柱管狭窄症の治療

- 脊柱管狭窄症で手術を行うタイミングは?

- 脊柱管狭窄症でやってはいけないことは?

- 脊柱管狭窄症でもできる運動

- 脊柱管狭窄症をほっといたらどうなる?

- 脊柱管狭窄症に関するよくある質問

脊柱管狭窄症とは

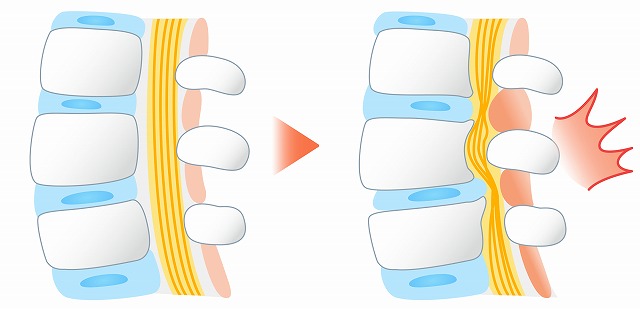

脊柱管狭窄症は、「脊柱管」と呼ばれる部位が狭くなってしまう病気です。「脊柱管」とは、背骨の内側にある、脊髄の神経が通っている部分です。頸椎・胸椎・腰椎にわかれます。背骨は椎骨と、それをつなぐ椎間板や椎弓、棘突起、黄色靱帯などから構成されています。

脊柱管狭窄症は、「脊柱管」と呼ばれる部位が狭くなってしまう病気です。「脊柱管」とは、背骨の内側にある、脊髄の神経が通っている部分です。頸椎・胸椎・腰椎にわかれます。背骨は椎骨と、それをつなぐ椎間板や椎弓、棘突起、黄色靱帯などから構成されています。

脊柱管狭窄症がだんだんと増え始めるのは50歳代頃からで、60歳から70歳代頃の方に多く見られるようになります。推定される患者様の数は約580万人と多く、高齢者の10人に1人はこの病気を抱えていると言われています。

脊柱管狭窄症の原因

脊柱管狭窄症の原因は様々ありますが、主な原因は加齢による骨や靱帯の変形・変性です。姿勢の悪さや重いものを持つこと、激しいスポーツといった様々なことが、靱帯や椎間板、骨の変性や劣化に関係していると言われていますが、明確な変性や劣化の原因は判明していません。遺伝的な要因が関係しているケースもあると言われています。

その他、椎間板ヘルニアや脊椎すべり症、骨折などの後に脊柱管の狭窄が起こったり、先天的に脊柱管が狭いというケースも見られます。

脊柱管狭窄症の症状

脊柱管狭窄症の代表的な症状には、お尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足にかけての痛みやしびれ、重だるさなどがあります。また、こういった症状は歩いているときに出現し、しばらく座ったり、屈んだりすることで改善して歩けるようになるというのが特徴です(間欠性跛行)。重症でなければ、腰痛はそこまで強くはないことがほとんどです。

脊柱管狭窄症の代表的な症状には、お尻から太ももの裏、ふくらはぎ、足にかけての痛みやしびれ、重だるさなどがあります。また、こういった症状は歩いているときに出現し、しばらく座ったり、屈んだりすることで改善して歩けるようになるというのが特徴です(間欠性跛行)。重症でなければ、腰痛はそこまで強くはないことがほとんどです。

まっすぐ立っていると痛みがでますが、シルバーカーやショッピングカートを押していると楽に歩くことができ、自転車に乗るといったことも問題なく行えるというのも特徴の一つです。寝ていたり、座っていれば症状が出ることはありません。

脊柱管狭窄症の検査

脊柱管狭窄症の診断をする際は、レントゲンだけでは難しいため、MRIやCTでの検査を行います。MRIは水分を多く含んだ組織(神経や椎間板など)を詳しく写すことができる他、CTでは骨が飛び出すことによって起こった狭窄などがないかを確認することができます。

脊柱管狭窄症と似ている病気

次のような病気の場合、脊柱管狭窄症ではなくても、足腰の痛みやしびれ、間欠跛行といった、脊柱管狭窄症とよく似た症状が起こることがあります。何が原因で症状が出ているのかを、画像検査などを行って正しく調べることが大切です。

椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアは、「椎間板」という部分が、加齢などの原因で変性、断裂してしまう病気です。椎間板は、背骨の骨と骨の間でクッションの役割を担っており、椎間板ヘルニアになると、脊柱管に突出したり、その中身が出てきてしまい、神経を圧迫します。主な症状は腰やお尻、足の痛みやしびれです。

下肢閉塞性動脈硬化症/下肢末梢動脈閉塞症

これらは、主に下肢の血流が悪くなってしまう病気です。血管が狭くなったり、詰まったりしてしまい、血流が悪くなるために痛みやしびれといった症状が現れます。また、間欠跛行も末梢動脈疾患でみられる症状のひとつです。重症化すると、足の切断が必要になるケースもあるため、早期の発見、治療が大切です。

糖尿病性神経障害

糖尿病性神経障害は、糖尿病の合併症としてよく見られる病気のひとつです。この病気では、神経が障害されてしまうため、しびれや痛みなどの症状が引き起こされます。また、病気が進むと足だけでなく、手指にも痛みやしびれの症状が現れます。糖尿病を持っている方で、下肢にしびれや痛みがある場合、糖尿病性神経障害が疑われます。

脊柱管狭窄症の治療

保存療法

脊柱管狭窄症と診断された場合には、薬物療法や装具療法、保存療法などで症状を軽減させ、経過観察を行います。薬物療法では鎮痛剤などを、装具療法ではコルセットなどを使用し、リハビリテーションも実施して症状を緩和させます。当院にはリハビリ施設がないので、近隣の整形外科などに依頼しています。

これらの治療を行っても、症状が良くならず、むしろ悪くなる場合は、手術での治療も検討することとなります。

手術

脊柱管狭窄症の治療のための手術では、除圧術や除圧固定術などが行われます。除圧術は、椎間板や骨、靱帯などの脊柱管を圧迫し、狭窄の原因となっている物を切除する方法で、除圧固定術は、狭窄した脊柱管を拡げたあと、固定具でそれを固定する方法です。当院では、しびれ外来の担当医が同手術を専門のひとつとしておりますので、手術が必要な場合は、対応していただいております。

脊柱管狭窄症で手術を行うタイミングは?

あまり多いケースではありませんが、脊柱管狭窄症による尿漏れや尿の排出困難などの排尿障害、または排便障害が起こっている場合、早急な手術が必要になります。その他に早期での手術治療が必要になるケースとしては、進行性の筋力低下が見られる場合などがあげられます。手術の必要性は、患者様ご自身が、痛みやしびれによって日常生活にどの程度の困難を感じているかによって判断いたします。なお、手術を行っても、罹病期間が長期に渡っている場合には十分に改善が得られないことがあるため、注意が必要です。

脊柱管狭窄症でやってはいけないことは?

脊柱管狭窄症の症状が強く現れている場合、しない方が良い動きがいくつか存在します。腰を大きく反らす、背屈する方向の運動などは、脊柱管を狭める作用があり、神経の圧迫が強まって症状が悪化する可能性があるため、避けるようにしましょう。

急激な痛みやしびれが生じた際は、あまり動かず安静にすることで、症状の悪化を防ぐことができます。しかし、安静期間があまりに長期間に渡ると、下肢の筋力や柔軟性、全身の体力が低下してしまいます。強い痛みやしびれがある程度治まったら、神経を圧迫するような動き(腰を大きく反らす、捻る動作を行うなど)を避け、適度な運動を行うことをお勧めします。

脊柱管狭窄症でもできる運動

脊柱管狭窄症があっても、歩くことで下肢筋力や腰椎支持力を保つことができるため、出来るだけ毎日、適度に歩くことが大切です。しかし、あまり長時間続けてしまうと翌日に痛みが増してしまうこともあります。

脊柱管狭窄症があっても、歩くことで下肢筋力や腰椎支持力を保つことができるため、出来るだけ毎日、適度に歩くことが大切です。しかし、あまり長時間続けてしまうと翌日に痛みが増してしまうこともあります。

前傾姿勢をとることや、杖やシルバーカーを利用すると、神経への圧迫を軽減することができるため、これらの方法を活用すると良いでしょう。ただし、前傾姿勢はあまり強くしてしまうと、椎体や椎間板といった腰椎の前方に負荷がかかり、長期的にみると腰椎の変形を招くリスクがある他、腰背部の筋肉を緊張させて腰痛を誘発する可能性があるため注意が必要です。こまめに休息をとり、腰への負担がかかりすぎないよう気を付けるようにしましょう。

また、腰に負担のかからない運動としては自転車があげられます。自転車での運動は神経への圧迫もあまりない状態で行えるため、エアロバイクなどを利用できる環境があればそちらをお勧めしております。

椎間板ヘルニアとは違い、脊柱管狭窄症は自然に病変が消失するということは考えにくいです。そのため、症状を悪化させないように注意しつつ、出来る範囲で運動を継続していくということが大切になります。

脊柱管狭窄症をほっといたらどうなる?

脊柱管狭窄症を治療せず放置してしまうと、病気が進行してどんな姿勢のときでも足が痛くなったりしびれたり、歩行や排尿、排便に困難が生じたりします。足の筋力が低下したり、痛みやしびれが強くなってしまうことで、歩くことのできる距離が短くなってしまうケースもあります。

脊柱管狭窄症に関する

よくある質問

脊柱管狭窄症がある場合、ストレッチをしたほうが良いですか?

ストレッチは、腰や脚の筋肉を和らげ、血流を改善することで痛みやしびれを和らげます。大きく腰をそらせることは脊柱管をさらに狭めて症状を悪化させてしまう可能性がありますので、適度に背中を丸める姿勢や、太ももやお尻、ふくらはぎの筋肉を優しく伸ばす程度のストレッチを行うようにしましょう。

脊柱管狭窄症に対して手術をしないで治すことは出来ますか?

脊柱管狭窄症の多くは、手術をすることなく薬やリハビリテーションといった保存療法にて改善が期待されます。鎮痛薬や血流改善薬を使用しながら、腰や下肢の筋肉を維持する運動療法を行うことで、症状が軽くなることもあります。ただし、強い痛みや歩行障害、排尿障害のある場合は、手術が必要となります。まずは神経の専門家が診療している当院までご相談ください。

脊柱管狭窄症は自然に治りますか?

脊柱管狭窄症は、加齢に伴う骨や靱帯の変化が主な原因となります。そのため、症状が一時的に落ち着く、軽くなることはあっても、自然に治ることは難しいとされています。日常生活の中で姿勢や体の使い方を意識しつつ、リハビリテーションなど適切な治療を受けるようにしましょう。

脊柱管狭窄症の痛みのピークはいつですか?

脊柱管狭窄症の痛みは、歩行や立位を続けたときに現れることが多く、休むと症状が軽くなるといった特徴があります。初期は、長距離を歩いた時だけ痛みが生じ、進行すると短距離でも痛みが強く出るようになります。

脊柱管狭窄症の人は歩いたほうが良いですか?

脊柱管狭窄症と診断された方も、痛みが強くない範囲で歩かれることを推奨します。歩行により、下肢の血流が良くなり、筋肉の維持に繋がります。ただし、痛みやしびれが強く出た場合は、無理をせずに休みながら「こまめに歩く」ことを意識しましょう。杖やシルバーカーを使用し、体の負担を減らしながら歩行距離を少しずつ伸ばされることも有効です。

脊柱管狭窄症の人に良い運動はありますか?

脊柱管狭窄症の方には、軽く前屈して行う動作を推奨します。座った状態で背中を丸めるストレッチや、仰向けで膝を胸に引き寄せる動作は腰への負担がないだけでなく、神経の圧迫を和らげることができるため、おすすめです。また、ウォーキングされる際は、背筋をそらさないように意識して行うようにしましょう。

脊柱管狭窄症で鍛えるべき筋肉はありますか?

脊柱管狭窄症では、腹筋や背筋といった体幹と殿筋といったお尻の筋肉をバランス良く鍛えることが重要です。特に、腹筋を鍛えることで腰椎への負担を減らし、姿勢を安定させられます。仰向けで膝を立て、お腹に軽く力を入れる「ドローイン」や、骨盤をゆっくり上げる「ヒップリフト」などが効果的です。痛みの出ない範囲で無理なく、筋トレを行うようにしましょう。

脊柱管狭窄症に湿布は有効ですか?

脊柱管狭窄症に対して、湿布は一時的に痛みを和らげるために有効です。特に炎症や筋肉のこわばりがある場合に有効で、温湿布を使用することで血流が良くなり、凝りの改善に繋がります。ただし、湿布には神経の圧迫そのものを治す効果はありません。あくまで補助的な対処法として、薬やリハビリテーションを併用することが重要です。

脊柱管狭窄症の神経は回復しますか?

脊柱管狭窄症にて圧迫を受けた神経は、原因を取り除くことで回復する可能性があります。ただし、長期間神経が圧迫された状態が続くと、神経の回復が難しくなります。痛みやしびれが強く、日常生活に支障を来している場合には、早めに当院までご相談ください。